| Textes, croquis et photos (sauf mention contraire) Claude Beaudevin (1928 - 2021) | PrĂŠsentation et mise en page Bruno Pisano |

|

|

| La basse vallĂŠe de la Bonne |

|

|

|

| Ăcrit par Claude Beaudevin | ||||||||||||

| Mardi, 09 Novembre 2010 19:45 | ||||||||||||

Les versants d'Êrosion de la basse vallÊe de la BonneDans les environs immÊdiats de la Mure (Isère), au confluent de la Bonne avec le Drac, on peut observer deux versants d'Êrosion typiquement glaciaires :

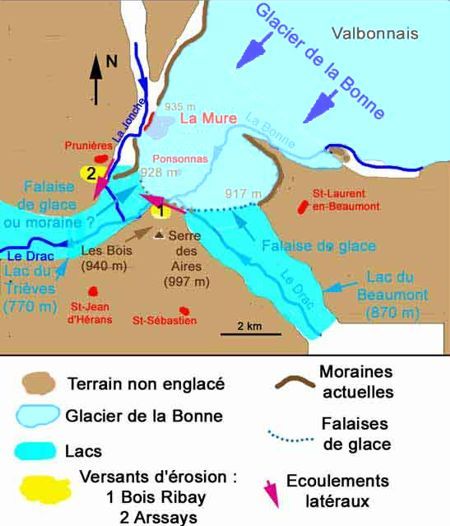

Sur le croquis ci-dessous, oĂš figurent ces versants d'ĂŠrosion 1 et 2, nous avons ĂŠgalement reportĂŠ le tracĂŠ de la langue terminale du glacier de la Bonne au maximum du WĂźrm.

Nous pensons que l'existence des deux versants d'ĂŠrosion peut s'expliquer par la prĂŠsence du lac du Beaumont et le tracĂŠ de sa langue glaciaire et de ses moraines latĂŠrales. Examinons pour commencer le cas du versant du Bois Ribay, oĂš le rĂ´le de premier plan jouĂŠ par les eaux latĂŠrales dans la crĂŠation des versants d'ĂŠrosion nous paraĂŽt ĂŠvident. Le versant d'ĂŠrosion du Bois Ribay

Nous proposons l'explication suivante de la formation de ce versant d'Êrosion : plaçons-nous au Wßrm, car il semble impossible que cette forme, d'importance somme toute limitÊe, puisse être plus ancienne. Le glacier de la Bonne se terminait alors par la classique falaise de glace subverticale tombant dans les eaux du lac et par des moraines lorsqu'il Êtait en contact avec les flancs de la vallÊe. Voir ici des exemples de falaises de glace.

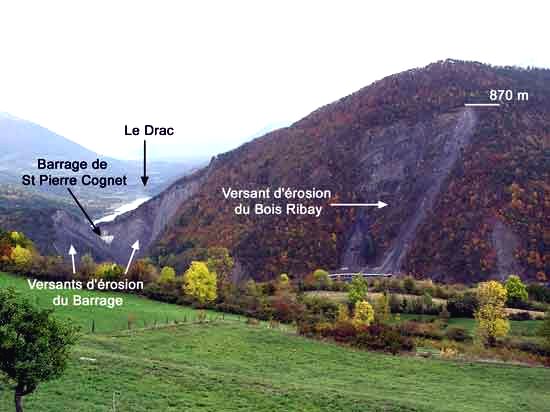

De même, dans le cas du glacier de la Bonne, les eaux de surverse du lac Êtaient repoussÊes contre la rive gauche du Drac, contre laquelle elles s'Êcoulaient, selon la flèche rouge 1 du croquis prÊcÊdent. Ces eaux circulant entre le glacier (ou sa moraine frontale) et le versant, à une altitude infÊrieure à 870 m (lac du Beaumont au maximum du Wßrm) ont, selon nous, initiÊ la formation du versant d'Êrosion. Il est Êvidemment impossible de savoir à quelle altitude prÊcise, infÊrieure toutefois à 870 m, cette action a dÊbutÊ, l'Êrosion postglaciaire ayant, depuis, agrandi le versant d'Êrosion jusqu'à ses dimensions actuelles. Le lac devait être soumis parfois à des vidanges brutales, gÊnÊratrices d'Êrosions très intenses, ainsi que l'on pourra s'en assurer à la page du glacier Hubbard au glacier de la Bonne. En rÊsumÊ, nous pensons donc que c'est l'Êrosion due à ce Drac du temps du Wßrm qui est responsable de l'initiation de ce versant d'Êrosion du Bois Ribay, remodelÊ ultÊrieurement jusqu'à nos jours par l'Êrosion postglaciaire. A titre d'illustration, nous prÊsentons ce versant d'Êrosion tel qu'il se prÊsente aujourd'hui...

(Si Google Earth n'est pas installĂŠ sur votre poste, suivez la procĂŠdure indiquĂŠe ici)

(image Google Earth)

... et tel qu'il pouvait se prĂŠsenter Ă un stade du WĂźrm :

Le versant d'Êrosion des ArssaysCe deuxième versant d'Êrosion, tout proche du prÊcÊdent, (il est repÊrÊ 2 sur le croquis ci-dessus) nous prÊsente un cas de figure très voisin. Son processus de formation semble en effet assez proche de celui que nous venons de dÊcrire pour le Bois Ribay. Sur sa rive gauche, le glacier de la Bonne dÊposait en effet d'imposantes moraines latÊrales dont il subsiste des restes remarquables sous la forme de la moraine du Calvaire de la Mure et de la croupe de PÊchaud. Entre ces moraines et le flanc droit de la vallÊe coulait - et coule encore à l'heure actuelle - la Jonche. Au Wßrm, cette rivière Êtait beaucoup plus importante que le petit ruisseau actuel, car elle recevait l'apport des eaux glaciaires de la diffluence du glacier de la Romanche qui franchissait le Seuil de Laffrey. AppliquÊe par la langue terminale du glacier et sa moraine latÊrale droite contre le flanc de la vallÊe (flèche rouge 2 du croquis), la Jonche y a initiÊ le versant d'Êrosion des Arssays. La moraine de PÊchaud s'Êlève sensiblement à 928 m d'altitude. à quel niveau coulait, en contrebas de cette moraine, la Jonche initiatrice du versant d'Êrosion ? L'examen d'un certain nombre de glaciers des Alpes, occupant des vallÊes de pente similaire, nous a fourni des valeurs de l'ordre de 50 à 150 m. Au maximum du Wßrm, on peut donc penser que le sommet du versant d'Êrosion en cours de creusement devait se situer aux environs de 800 m. Ici aussi, c'est l'Êrosion postglaciaire qui l'a amplifiÊ jusqu'à atteindre, à son sommet, l'altitude actuelle de 870 m. D'une manière analogue à celle du Bois Ribay, le versant d'Êrosion des Arssays nous semble pouvoir être dÝ à l'existence du torrent latÊral qui coulait entre la moraine rive droite du glacier de la Bonne et le flanc de la vallÊe. On conçoit l'intÊrêt tout particulier que prÊsentent ces deux versants d'Êrosion : la prÊsence d'Êcoulements d'eau contre la paroi y est indiscutable, alors que dans d'autres cas, elle n'est qu'hypothÊtique, et leurs altitudes de dÊpart - tout au moins dans le cas du Bois Ribay - est connue avec une certaine prÊcision. De ce fait, leur existence vient conforter notre opinion selon laquelle la formation des versants d'Êrosion glaciaires est due en grande partie à des circulations d'eau (eaux glaciaires et, le cas ÊchÊant, Êcoulements de vidanges brutales de lacs). Remarques additionnelles

Notons enfin l'existence, sous le village de Ponsonnas, d'un ravin, sec à l'heure actuelle, celui de la Grande Combe, non reprÊsentÊ sur notre schÊma. Sa formation nous paraÎt imputable à l'action des eaux de fonte latÊrales du glacier de la Bonne lors d'un stade de retrait responsable du dÊpôt de la petite moraine latÊrale du Clos du Puits. Le façonnement de ce ravin peut donc être rapprochÊ de celle des ravines de diffluence. |

||||||||||||

| Mise Ă jour le Lundi, 25 Juillet 2011 13:35 |

Certains mots Ă la signification spĂŠcifique sont ĂŠcrits en bleu et soulignĂŠs en pointillĂŠs. Si vous laissez la souris dessus, une info-bulle affichera leur dĂŠfinition.

Certains mots Ă la signification spĂŠcifique sont ĂŠcrits en bleu et soulignĂŠs en pointillĂŠs. Si vous laissez la souris dessus, une info-bulle affichera leur dĂŠfinition.

Voir avec Google Earth

Voir avec Google Earth